飲食店の安定した経営に欠かせないのが、集客方法の確立です。

今回の記事では、売れているお店が選んでいる販促・集客ツールを10個に厳選してご紹介し、それぞれのメリットと注意点を詳しく解説していきます。

- 【飲食業界必見】独自調査から導き出すGoogleビジネスプロフィールの運用方法レポート

-

こんな方におすすめ

こんな方におすすめ- 飲食業界の店舗オーナー様

- 飲食業界の集客担当様

- 飲食業界の企業様でGBP運用を強化したいと考えている方

飲食店の販促・集客ツール選びの3つのポイント

販促・集客ツールを選ぶ際は、3つのポイントを押さえておきましょう。

- 新規顧客確保のための情報発信力

- 顧客の情報を獲得する能力

- 次の集客にいかす運用力

売れているお店が選ぶ販促・集客ツールには、3つのポイントのいずれかが必ず備わっています。

具体的に確認していきましょう。

新規顧客確保のための情報発信力

販促・集客ツールの1つ目のポイントは、「情報発信力」です。

お店の売上をアップさせるためには、お店の名前や住所をユーザーに知ってもらい、実際に利用してもらう必要があります。そこで重要なのが、ひとりでも多くのユーザーにお店を知ってもらうための情報発信力です。

販促・集客ツールの情報発信力は、そのツールを利用しているユーザー数に比例します。なぜなら、ユーザー数が多いツールほど、顧客との接点が増えるためです。

たとえば、SNSツールのLINEを利用しているユーザーは、国内で8,600万人にのぼります。販促・集客ツールの「LINE公式アカウント」を利用すれば、より多くのユーザーとLINEを通じた接点ができるのです。

SNSツールを利用しているユーザー全員に情報を発信できるわけではありませんが、利用しているユーザーが多ければ多いほど集客に有利だといえます。

また、発信方法の豊富さも、情報発信力に大きく関係しています。

たとえば、若者を中心にユーザー数が拡大しているInstagramは、写真と動画投稿に特化したSNSツールです。自慢の料理を写真で紹介するなど、店内の雰囲気を動画で発信することで、お店の魅力をわかりやすくアピールできます。

ユーザー数と発信方法の2つが揃っていれば、お店の存在を多くのユーザーにアピールできるため、効率的に集客を進められるのです。

顧客情報を獲得する能力

2つ目は、顧客の情報を獲得する能力です。

新規顧客を満足させるサービス提供はもちろんですが、お店を利用した人の名前や連絡先といった顧客情報も今後の集客に重要です。さらに、お店を予約するまでの予約経路を把握できれば、集客で今後力を注ぐポイントもわかるでしょう。

お店の売上アップのために、販促・集客ツールの顧客情報を獲得する能力は大切です。

たとえば、飲食店のオリジナルアプリを作成し、登録画面に名前や性別、生年月日、連絡先などを設置。ユーザーに入力してもらうことで、顧客情報を獲得します。

また、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)を活用すれば、検索キーワードから、ユーザーがどのような経緯でお店を知ったのかを確認できます。

InstagramやTwitterなどのSNSツールなら、フォローしてもらうだけでユーザーとのつながりができるため、顧客との距離を縮めやすいでしょう。

販促・集客ツールによって、顧客情報を獲得する方法は異なるため、店舗形態や目的にあったツールを見極めるのが大切です。

次の集客にいかす運用力

販促・集客ツールの最後のポイントは、獲得した顧客情報を次の集客にいかす運用能力です。

飲食店の販促・集客ツールの運用能力とは、以下の機能をさします

- クーポンやキャンペーンの告知

- 投稿機能を使ったユーザーとのコミュニケーション

- スタンプカードの送付

新規顧客を集めて、顧客情報を獲得できたら、販促・集客ツールの運用能力をいかして、優良顧客を作りだしましょう。

たとえば、自社ホームページからお得な情報を顧客に発信し続けることで、お店を何度も利用する優良顧客に変化させます。Googleマップの口コミ機能なら、オーナーがユーザーとコミュニケーションできるため、優良顧客を作りやすいでしょう。

飲食店に優良顧客がつくと、 優良顧客が自ら新しい顧客を連れてきてくれるため、お店の売上が上昇します。「自分がお店で味わった満足感を、友人や同僚にも体験してもらいたい」と考えている優良顧客は、自らお店の顧客探しをしてくれるのです。

売れている飲食店が選ぶ販促・集客ツール10選

売れている飲食店が選ぶ販促・集計ツールを10個厳選してご紹介します。

- SNSツール(Instagram、Twitter、Facebook)

- LINE公式アカウント

- グルメ情報サイト

- UberEats(デリバリーサービス)

- 自社ホームページ

- リスティング広告(Web広告)

- Googleビジネスプロフィール(MEO対策)

- 広告・チラシ

- 看板・デジタルサイネージ

- スマートフォン用アプリ

それぞれみていきましょう。

SNSツール(Instagram、Twitter、Facebook)

SNSツールは、情報発信力から展開力まで網羅した販促・集客ツールです。

- 無料で利用できる

- 情報を一斉送信できる

- ユーザーが拡散してくれる

- 定期的な更新が必要

- 投稿内容に注意

SNSツールを使う一番のメリットは、お店が発信した情報をユーザーが拡散してくれることです。Twitterなら、「いいね」やリツイートボタンを押すだけで、情報が広まっていきます。キャンペーンやクーポンなどもユーザーからユーザーへ広まっていくため、即効性もSNSツールの魅力です。

ただし、ネガティブな投稿もすぐ拡散されるため、投稿前に「非常識な発言をしていないかな?」と内容を確認しましょう。

そして、写真や動画を投稿できるInstagramは、飲食店の販促・集客ツールとして優秀です。お店の料理や外観、内装などを写真で伝えられるため、お店の魅力をわかりやすく伝えられます。海外でも利用されているInstagramなら、日本にきた観光客にもアピールできるでしょう。

SNSツールのユーザー数や、主な年齢層を表にまとめました。

| SNSツール | ユーザー数 | 中心の年齢層 |

|---|---|---|

| 3,300万人 | 10代から20代 | |

| 4,500万人 | 20台 | |

| 2,600万人 | 30代から40代 |

LINE公式アカウント

LINE公式アカウントは、情報発信力にすぐれた販促・集客ツールです。

- クーポンやセール情報を一斉送信できる

- LINEの登録者8,600万人と母体数が多い

- リピーターを生み出しやすい

- 友だち登録してもらうまでが課題

- ブロックされると情報を送れない

LINEは、国内で8,600万人が利用しているSNSツールです。LINE公式アカウントを運用すれば、多くのユーザーにアプローチできます。ワンクリックで友だち登録できるLINEなら、友だち登録で気軽にフォローしてもらえるのが強みです。

友だち登録した顧客に一斉送信で情報を伝えられる運用力もあり、効率的に集客できます。定期的にお得な情報を発信すれば、優良顧客も作りやすいでしょう。

短期間でユーザーを集められる反面、飽きられるのが早いのは注意点です。友だち登録の解除やブロック設定がワンクリックでできるため、飽きられるなどの不満があるとすぐ離れていってしまうこともあります。

そのため、クーポンやキャンペーンの告知などを定期的に行い、友だち登録のメリットをユーザーに発信し続けましょう。

グルメ情報サイト

食べログやホットペッパーグルメなどのグルメ情報サイトは、運用力にすぐれた販促・集客ツールです。

- お店の基本情報を掲載できる

- 関連キーワードで上位表示されやすい

- ネット予約・口コミ投稿機能がある

- 掲載料がかかる

- レビューを集めないと効果が薄い

グルメ情報サイトに登録すると、自分のお店が料理のジャンルなどにわけて登録されます。和食や中華などのジャンルで検索したユーザーの手元に、お店の基本情報が表示される仕組みです。

自分のお店が該当するキーワードで上位表示されれば、多くのユーザーにアピールできます。グルメ情報サイトには、ネット予約できる機能が搭載されているので、検索からすぐ予約するユーザーも存在します。

また、グルメ情報サイトに登録すると、お店を利用した人の口コミが表示されるようになります。口コミを参考にユーザーが来店してくれるため、高評価のお店にはより多くの人が集まるのです。

ただし、上位表示されるためには、有料プランを利用する、口コミを増やすためにユーザーに投稿してもらうなどの必要があるため、売り上げ目標にあわせて適切な方法を選択する必要があります。

UberEats(デリバリーサービス)

UberEatsは、顧客の自宅まで食事を運ぶデリバリーサービスです。UberEatsなら、飲食店の料理もユーザーまで配達してくれます。

- 月額固定費・解約金・違約金が0円

クレジット決済手数料はUberEatsが負担

テイクアウトを事業に取り入れられる

- 配達時間をコントロールできない

- 顧客と対面することができない

自宅や職場にお店の料理を運んでくれるため、新しい顧客の創造が期待できます。デリバリーを利用した人に「来店したら10%オフ」といったクーポンを渡して、直接来店を促すのもよいでしょう。

クレジット決済手数料といったコストを押さえられるため、経済的に利用しやすいのも特徴です。

ただし、配達全般をUberEatsに委託するかたちになるので、配達にかかる時間の管理や接客応対はできません。料理が冷えないように配達範囲を決めるなど、ユーザーを満足させる工夫が必要になります。

自社ホームページ

自社のホームページを運用すると、情報発信からリピーターの創出まで幅広く利用できます。

- 料理やお店の雰囲気を動画で投稿できる

- ユーザーと継続的に交流可能

- グルメサイトと差別できる

- SEO対策に専門知識が必要

- サーバー代などのコストがかかる

自社のホームページを立ち上げる一番のメリットは、ユーザーからお店の情報を受け取りに来てくれることです。ユーザー自らが、Google検索などを利用してホームページを見つけて訪問してくれます。

ホームページには、料理やお店の雰囲気を写真や動画で投稿できるため、グルメ情報サイトにある飲食店との差別化も図ることもできます。さらに、ブログを解説してお店のお得な情報を発信するなど、オーナーの人柄がわかるような投稿をすれば、優良顧客を増やすことも十分に可能です。

SEO対策を行いGoogle検索で上位表示されるようになれば、より多くの新規顧客を開拓できるでしょう。ただし、SEO対策を進めるには、専門知識が必要になってきます。

ホームページを本格的な集客に運用したい場合は、専門家に依頼するのがおすすめです。費用に見合う成果が期待できます。

リスティング広告(Web広告)

リスティング広告(Web広告)は、インターネットを利用しているユーザーに情報を伝える販促・集客ツールです。

- 検索キーワードに連動して広告を表示できる

- クリックした場合に料金が発生する

- お店にマッチしたユーザにアピールできる

- クリック率が低め

- キーワードによっては表示されにくいことがある

Web広告は、広告を掲載する媒体などによって種類がわかれています。ここでは、飲食店の販促・集客ツールとして優秀なリスティング広告をご紹介します。

リスティング広告とは、ユーザーが検索エンジンで検索したキーワードにあわせて、AIが自動でユーザーにあった広告を出してくれるシステムです。

検索したキーワードは、ユーザーがすでに興味のあるキーワードです。そのため、リスティング広告を利用すれば、お店の特徴にマッチしたユーザーに広告を出せます。

たとえば、ハンバーガーやファストフードが好きでよく検索しているユーザーには、マクドナルドの広告が表示されるなどします。

費用を支払えば簡単に広告を出せて、クリックしてもらえば、お店の詳細情報を伝えられます。

ただし、マイナーなジャンルのお店の場合、ユーザーに検索されにくいキーワードになってしまうため、表示されにくいかもしれません。その際は、誰もが検索するようなキーワードに設定する必要があるでしょう。

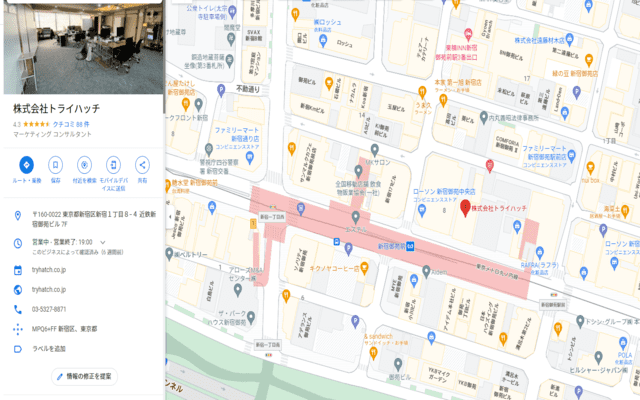

Googleビジネスプロフィール(MEO対策)

Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)は情報発信と運用にすぐれた販促・集客ツールです。

- 口コミ・投稿機能で集客できる

- 自社ホームページに比べ競合相手が少ない

- Googleマップにお店の情報を掲載

- MEO対策には専門知識が必要

- 投稿内容には注意しなくてはいけない

Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)に登録すると、Google検索やGoogleマップにお店の基本情報が表示されます。Googleの検索エンジンを利用するユーザーにアプローチできるのが大きな強みです。

お店を利用したユーザーと交流できるのもGoogleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)のメリットです。Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)には、コメントの投稿機能があるため、お店を利用したユーザーにお礼を述べたり質問に回答したりして、ユーザーとの距離を縮められるのです。

また、お店を利用したユーザーが、サービスを高評価してくれれば、高評価の口コミをみた新規ユーザーも呼び込めます。その結果、「質の高いサービス提供に集中していれば、自然とお客も集まってくる」といった流れを作れるのです。

ただし、悪い評価やネガティブな口コミが集まると集客に悪影響を及ぼすかもしれません。投稿内容には、十分に気をつけましょう。

より多くのユーザーの目にとまるように、Google検索やGoogleマップで上位表示を目指したいところです。Google検索やGoogleマップで上位表示される対策をMEO対策と呼び、初歩的なものから専門的なものまで、やるべきことは多くあります。

自社ホームページのSEO対策に比べれば競合相手が少ない傾向があるため、本気で集客を目指すのなら、MEO対策は念入りに行いましょう。

MEO対策について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

MEO対策とは?上位表示のメリットや具体的なやり方・集客効果を徹底解説!【2022年最新版】

広告・チラシ

広告・チラシは、情報発信に特化した販促・集客ツールです。

- 独自性をアピールできる

- 新聞の折りこみチラシにも利用可能

- 予算をコントロールできる

- 掲載する期間を決めておかないとコストがかさんでしまう

- 同じ内容をくり返すとマイナスイメージになる

チラシは、紙媒体で情報を発信できるのが特徴です。ユーザーの家にポスティングをしたり新聞の折りこみチラシを利用したりして、ユーザーの手元に届けることができます。チラシを保管してもらえれば、いつまでもユーザーの手元に残る点はWeb広告にはないメリットです。

また、お店の特徴や伝えたい情報にあわせたデザインにできるのも強みです。チラシを手作りすれば、受け取った人に親近感もあたえられます。

ただし、同じ内容のチラシを何度も渡してしまうと、相手に不快感をあたえる可能性があります。ポスティングをする場合は、同じ家に配達しないことが肝心です。

一方の広告には、バスや地下鉄などの公共の場でお店をアピールできる強みがあります。費用を支払い続けることで、不特定多数の人に、長期間にわたり情報を発信することも可能です。

広告・チラシを利用する際は、ターゲットユーザーや掲載期間などを事前に決めておきましょう。狙い通りに計画が進めば、高い集客効果と低いコストの両方を実現できるでしょう。

看板・デジタルサイネージ

看板・デジタルサイネージも情報発信に特化した販促・集客ツールになります。広告やチラシとの違いは、店舗の前を通る人にアピールでき、その場で集客できる点です。

- お店のメニューや特徴を動画で伝えられる

- 看板の大きさやデザインでアピールできる

- 複数店舗での運用も可能

- コンテンツの作成に時間がかかる

- 物理的スペースが必要になる

看板には、写真やイラストでアピールできるという特徴があります。お店の料理写真を掲載すれば、看板を一目みただけで、どんなジャンルのお店か理解できるでしょう。文字を読む必要もないため、急いでいる顧客の印象に残りやすいのもメリットです。

また、デジタルサイネージを利用すれば、お店の料理や雰囲気を動画でアピールすることができます。

デジタルサイネージとは、電子看板とも呼ばれる新しいシステムです。ディスプレイやプロジェクターなどの映像表示装置を利用して、動画や写真でお店をアピールします。

ネットワークとつなげてデータを更新する「クラウド型デジタルサイネージ」なら、離れたところから、動画の内容を変更することも可能です。そのため、複数の店舗に設置しているデジタルサイネージの内容を、一斉に切り替えることもできるのです。

スマートフォン用アプリ

スマートフォン用アプリは、顧客情報の管理と運用力にすぐれた販促・集客ツールです。店舗オリジナルのスマートフォンアプリを作成して、集客にいかします。

- お店にあった機能をアプリに搭載できる

- インストールしてもらいやすい

- シニア層も顧客にできる

- アンインストールされやすい

- ランニングコストが発生する

アプリをインストールしてもらい、名前や住所などを入力してもらうことで顧客情報を獲得します。「名前や連絡先を登録してもらえれば、お得なポイントをおつけしますよ」と登録するメリットを伝えれば、スムーズに登録してもらえるでしょう。

現代では、ほとんどの人がスマートフォンを利用しているため、お店のアプリを気軽にインストールしてもらえるのもメリットです。

アプリで獲得した顧客情報をもとに、お店に求められているサービスを具体的に検討できるほか、クーポンやキャンペーンなどの発信もできます。

自社アプリになるため、搭載する機能も自分の好きに選択可能です。お店の特徴をアピールできる世界にひとつだけのアプリを作りましょう。

アプリ開発にかかる費用には、初期費用と月額費用の2種類があります。開発を依頼する企業や機能別の料金プランなどによって費用が異なるため、依頼する前に見積もりをとっておきましょう。

飲食店の目的や店舗にあわせた販促・集客ツールを選んで効率的に集客しよう

販促・集客ツールのメリットを上手にいかすために、複数のツールを組み合わせて利用するのもおすすめの集客方法です。

お店の目的や店舗形態にあわせた販促・集客ツールを上手にいかし、効率的に集約を進めていきましょう。

- 【飲食業界必見】独自調査から導き出すGoogleビジネスプロフィールの運用方法レポート

-

こんな方におすすめ

こんな方におすすめ- 飲食業界の店舗オーナー様

- 飲食業界の集客担当様

- 飲食業界の企業様でGBP運用を強化したいと考えている方

新卒で中小企業・ベンチャー企業・歯科医院向けのWebコンサルティング会社に入社。SEM領域のアカウントセールスとして累計150医院以上のSEO対策を支援。上司であった武藤が設立したトライハッチに創業期より参画。現在は取締役COOとしてMEO、MEOチェキ、星カクトくんなどの自社サービスのセールスチームとカスタマーサクセスチームを兼任してマネジメント。